医学知识“声”入人心:从糖酵解到特等奖的社区文化育人新模式

医学教育不仅是科学知识的传授,更是人文精神的培育。在基础医学教育中,《生物化学与分子生物学》学科因其知识庞杂、抽象概念,常被学生称为“最难啃的骨头”。如何让艰涩的生化知识“活起来”,激发学生的主动学习兴趣?如何通过美育浸润,培养兼具科学素养与人文情怀的医学人才?基础医学院以“一站式”学生社区为载体,创新打造“医学+美育”文化育人模式。

以参与“‘金斯瑞杯’中国大学生生化歌曲大赛”为契机,探索出一条“以文启智、以文润心、以文育人”的创新路径。在第七届和第八届大赛中,学院参赛作品《Up&lipid》和《Glycolysis Rhyme》分别斩获全国二等奖(第17名)和特等奖(第3名),展现了“一站式”学生社区文化育人与专业教育深度融合的显著成效。这一实践不仅构建了有专业特色的文化品牌,更为高校“一站式”学生社区文化建设行动提供了可复制的示范样本。

基础医学院《Glycolysis Rhyme》歌曲团队参与第八届“金斯瑞杯”中国大学生生化歌曲大赛合照

一、课程筑基:打破学科边界,重构教学场景

学院通过举办“一站式”学生社区活动之“橘井会客厅”活动为契机,邀请生化系专任教师开展学业帮扶服务,在授课过程中给学生观看往届“生化歌曲大赛”获奖作品,引导学生将脍炙人口的旋律与生化知识相结合,更好地理解相关知识点。学生反馈:“原本枯燥的‘中心法则’变成了有起承转合的‘生命故事’,记忆更深刻了。”

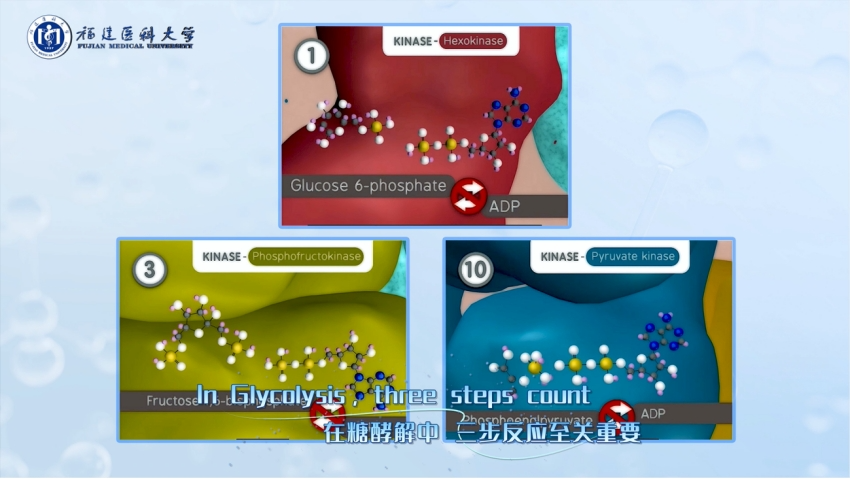

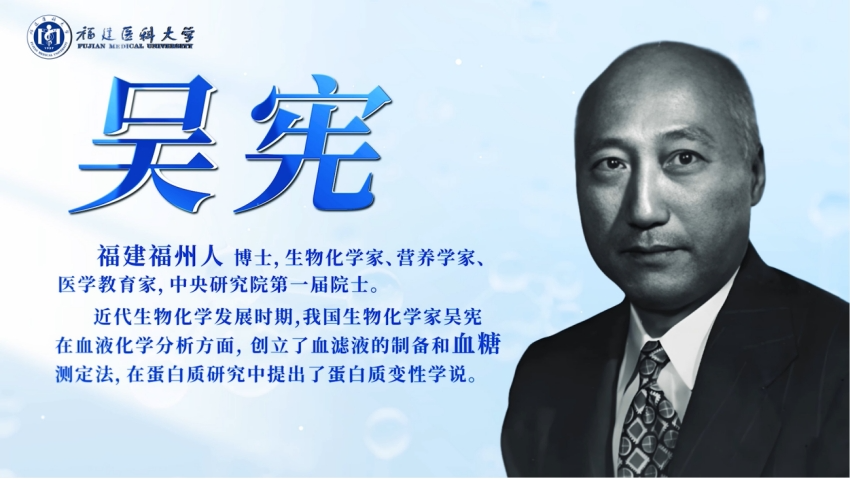

在《Glycolysis Rhyme》歌曲中,主创团队以糖酵解为核心,先宏观角度阐明生物化学世界,进而总述糖酵解的过程。主歌部分指出糖酵解三个不可逆的关键反应,强调能量的消耗和产生阶段,以及糖酵解的实质——一分子葡萄糖产生两个丙酮酸。最后巧妙地利用MV的形式展现出课程思政,融合我国1965年第一次成功提取能降血糖的牛胰岛素和发明血糖测定方法的福州科学家吴宪,体现立德树人的教学目标。

《Glycolysis Rhyme》歌曲中指出糖酵解三个不可逆的关键反应

《Glycolysis Rhyme》歌曲中融合福州籍科学家吴宪,展现课程思政

二、团队共创:跨学科协作激发创新动能

学院成立由生物化学与分子生物学系、学生艺术团、相关指导老师等组成的“生化之声”项目组,形成“教师引导—学生创作—专家支持”的协同机制。使用“赛训一体化”的模式,通过每年举办的“基础医学院医学歌曲大赛”,来筛选优秀的参赛作品与歌者,组成全国生化歌曲大赛的参赛团队,后期在学生社区开展舞台表演、视频制作等专项培训,提升学生综合素养。

团队成员在录音棚录音

团队成员在“一站式”学生社区排练

团队成员在校内拍摄MV花絮

团队成员训练舞台走位和音乐律动

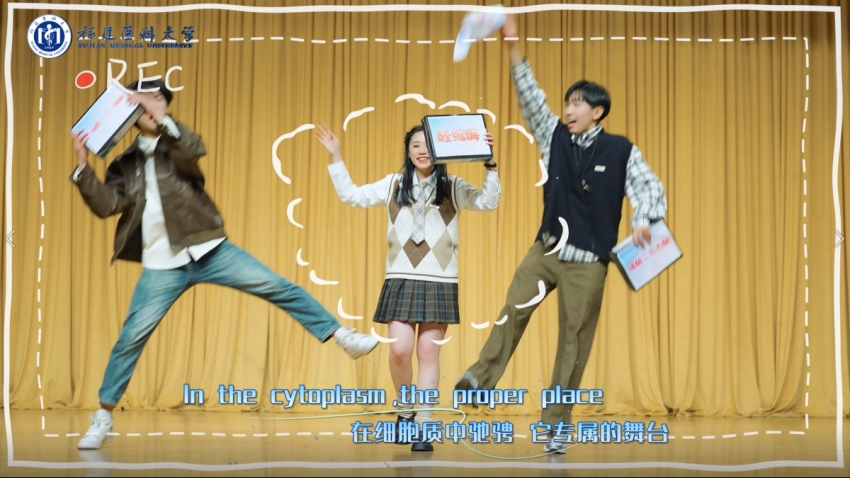

三、实践升华:从“课堂输出”到“文化浸润”

赛前,学院将全国生化歌曲大赛作为年度重点项目,形成“秋季创意孵化—寒假酝酿人选—春季训练参赛”的闭环流程。2025年特等奖作品《Glycolysis Rhyme》历时3个月打磨,修改英文歌词+中文翻译20余稿,旋律试唱超50次,MV拍摄脚本更是无数次推翻重来,最终创新性确立"校园实景+知识图解"双轨叙事模式。创作过程中,团队成员在歌曲中段回顾糖酵解部分,通过在学生社区表演情景短剧形式呈现,将复杂的代谢过程可视化,既保障科学严谨性,又以寓教于乐方式强化知识记忆点。

《Glycolysis Rhyme》MV中的糖酵解解析

《Glycolysis Rhyme》MV中的情景短剧

赛后,学院将参赛作品转化为常态化美育资源,构建“创作—展演—传播”的立体化育人场景。获奖作品的MV通过福建医科大学微信公众号与基础医学院“橘井之窗”微信公众号、抖音等平台进行宣传,影响力辐射校内外。获奖作品也登上福建医科大学五四晚会、基础医学院五四表彰暨下临床晚会等大型活动中,将“生化之声”唱给更多同学听,扩大歌曲的影响力,吸引更多同学通过改编专业课歌词,更好地理解课程的核心要义。在此基础上,学院举办“医学绘图笔记大赛”“AI趣探基础医学”等特色活动,制作了会“说话”的医学科普海报、能“起舞”的医学歌曲、“活起来”的医学科普短视频等。营造“科学与艺术对话”的校园文化氛围。

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)