霍州窑——尘封千年瓷窑的重生之路

霍州窑 尘封千年瓷窑的重生之路

霍州窑址,位于山西省临汾市霍州白龙镇陈村,地处汾河西岸台地的前缘地带。该窑址于20世纪70年代被发现,故宫博物院及其他相关文物部门曾对其进行过零星调查,但一直未开展过系统的考古工作。2006年,霍州窑址被公布为第六批全国重点文物保护单位。2022–2023年,山西省考古研究院、北京大学、复旦大学及霍州市文物部门联合对窑址开展了首次系统考古工作。就这样,尘封千年的霍州窑又重新回到了人们的视野。

一、解开尘封

据考证,现存最早对霍州窑的记载见于明初曹昭的《格古要论》。《格古要论》卷之七《古窑器论》中“霍器”一条记载:“霍器,出霍州。元朝戗金匠彭均宝效古定,制折腰样甚整齐,故曰彭窑。”而后明代谷应泰所著《博物要览》、高濂所著《遵生八笺》、朱琰所著《陶说》,以及撰写较晚的《瓷录》、《增补古今瓷器源流考》、《瓷器概说》、《瓷史》、《磁论》等书对霍州窑也有记载。

元时彭君宝烧于霍州者名曰霍窑,又曰彭窑,效古定折腰制作甚工,土骨细白,凡口皆滑,惟欠润泽,且质极脆,不堪真赏,往往为牙行指作定器,得索高资可发一哂。

——高濂《遵生八笺》

元时,彭均宝仿定窑烧于霍州者,名曰彭窑,又曰霍窑。

——谷应泰《博物要览》

又有元朝彭均宝者,效定器作折腰样者甚整齐,曰彭窑,时称之为新定。

——朱琰《陶说》卷二《古窑考》中载

从以上记述不难看出,在明清两代,大家对于霍州窑的认识大致为“仿定”、“质脆”。但山西自古以来便蕴藏着丰富的制瓷原料和燃料,水系发达,且处于河北、河南、陕西等重要传统制瓷区域的环绕中,发展陶瓷条件优越,制瓷历史悠久,是古代陶瓷生产的重要区域。因此,拥有这样好的制瓷条件,霍州窑烧造的瓷器不应该只由“仿定”、“质脆”这几字概括。

1975年,故宫博物院的学者在临汾地区文化局的协助下调查了该窑址,初步认定为元代窑址,且“以烧白瓷为主,光素无纹者多,有少量印花装饰”[1]。陶富海先生等一行人于1989年对霍州陈村窑址进行了更进一步的调查,此次调查采集了许多样本,也得出了更为详尽的结论,认识到霍州窑的白瓷有两类,且其产品典型特点为折腹、印花、酱色绘花[2]。

近年来,依托“山西古代瓷窑遗址区域考古调查与重点窑址发掘研究”这一陶瓷考古整体学术规划构想,山西省考古研究院开展了对山西省境内多个古窑址的调查与发掘工作——霍州窑的考古工作是践行该学术规划的第三个窑址。

2021年,霍州市委、市政府启动霍州特色优势文物资源——霍州窑的总体保护规划工作,将霍州窑的保护纳入霍州市“十四五”文物发展规划,着手编制了《霍州窑址文物保护总体规划》,对霍州窑址分阶段推进保护利用。2022年,在山西省文物局指导下,山西省考古研究院对霍州窑址开展了全面的考古调查和勘探工作,并经国家文物局批准,由山西省考古研究院、北京大学、复旦大学及霍州市文物部门组成联合考古队,对霍州窑址开展了首次科学考古发掘工作。霍州窑这颗明珠上的蒙尘,也终于要被拂开了。

2022年,考古队在霍州窑的窑址范围内及其周边进行了考古调查。调查与勘探工作以最小地块为单位,调查面积达40万平方米,勘探面积约26000平方米,重点勘探面积2000平方米,基本确定了窑址分布范围、窑业堆积情况和地层遗迹堆积性质,为窑址的保护规划划定范围以及考古发掘提供了线索和依据。

根据调查与勘探结果,窑址大部分被村舍所叠压,因此,在发掘过程中,考古队践行了古今重叠型窑址的考古工作理念与方法,发掘面积共计600平方米,揭露出金元明时期多处窑业遗迹,包括窑炉9座、作坊9座、灰坑40个、沟2条、井1座,出土了大量瓷片和窑具,取得了重要的收获。通过发掘,霍州窑各期瓷业面貌的技术特征逐渐清晰,为北方地区瓷业基础研究标尺的建立提供了重要资料。

二、明珠之辉

本次考古发掘厘清了霍州窑的始烧年代,较为全面地揭示了霍州窑的制瓷历史、工艺特点以及发展演变特点。

霍州窑自北宋后期始烧,在金代达到成熟,元代达到高峰,明代继续烧造,是一座名副其实的历史名窑。

在金代,霍州窑呈现出特征迥异的地域性窑业面貌。在这一时期,霍州窑发展出了独特的装烧技术——擦涩圈叠烧。这一装烧技术中的“涩圈”指的是碗、盘类陶瓷器物内底去除一圈釉后形成的露胎环状圈。通过擦涩圈这一做法,器物直接相叠接触,最大限度利用了窑内空间,是保证产量的前提下中高档产品的生产定位策略。

除此之外,霍州窑在金代还发展出了细凸线纹印花为主的装饰特征和古代的“商标”——姓氏标记。由此可知,在遥远的金代,一只小小瓷碗的背后蕴藏着人们对活泼灵动之美的追求创造,以及在作坊经济形态下提高产品辨识度与知名度的智慧。

在元代,霍州窑作为全国唯一生产细白瓷的窑场,成就了中国古代北方地区细白瓷生产最后的高峰。此时霍州窑的代表器形为折沿小盘、高足杯、龙柄小杯及折沿大盘等,印花风格也由细凸线纹印花转向了浅浮雕印花。

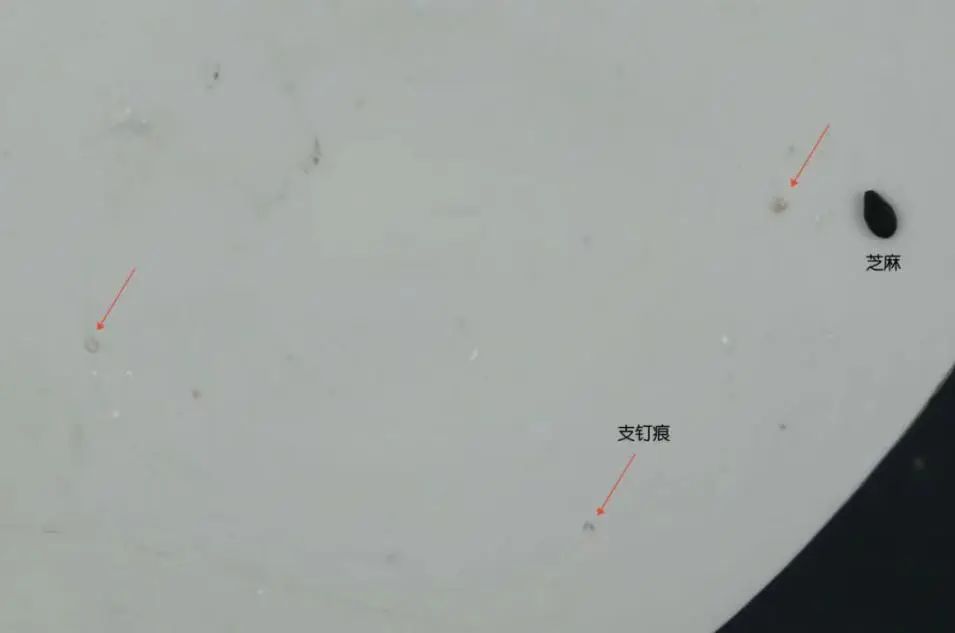

霍州窑生产的瓷器作为当时全国质量最高的细白瓷,造型规整、修坯精细、釉层极薄、支钉痕极小,其釉层甚至肉眼不可见,在800x放大电镜能谱仪扫描时才可观察到。

元代霍州窑最令人瞩目的成就远不止器形、印花与质量,还有它独有的核心尖端技术——五粒泥浆粘钉间隔支烧技术。

五粒泥浆粘钉间隔支烧技术是中国古代瓷器内底接触式支烧技术中支烧痕迹最小的方法。霍州窑在金代大定年间就确定了五支钉支烧这一很有特色的支烧方法[9],在随后的时光里,霍州窑将支钉技术发挥到了极致,将中国传统的间隔具的支钉和支烧痕迹细小、追求器物高品质的支钉合二为一。小米粒般的支烧钉痕是器体重量、产品美观、产量保障、燃料经济和支钉物理特性这五者之间巧妙平衡的产物,使得霍州窑瓷器外观更具美感,产量得到提升,燃料使用更加经济环保。这一技术是北方地区北宋汝窑官式器物“芝麻钉支烧技术”传统的延续与创新,体现了对以汝窑为代表的支烧技术的引进、包容、互鉴和传承发展。

到了明代,霍州窑作为北方的瓷业重镇,规模有所扩大,产品也具有多层次、多面向的特点。烧造产品以化妆白瓷日用器物为主,流行白地褐花和黑花装饰,纹饰多样。霍州窑所烧造产品除地方性的日用碗盘之外,也开始用作文庙系统祭器、礼器以及高档藩王用瓷,不仅体现了霍州窑产品的丰富度,也承载了明代的社会物质文化与精神文化。

三、结语

霍州窑的新发现不仅纠正了过去人们对于该窑址的错误认知,也丰富了山西地区的窑址材料,彰显了山西地区古代瓷业的重要地位。山西作为文化交融的大舞台,在中国古代陶瓷发展史中具有不可或缺的重要地位和巨大的学术潜力,未来陶瓷史上更多的缺环也将在山西地区得到填补。

此次对霍州窑的考古发掘,也填补了中国陶瓷发展史的缺环,明确了窑址的保存状况、分布范围和窑业遗存分布规律。第一次从考古学上厘清了霍州窑金、元、明和清时期的产品面貌和技术特点,建立起了霍州窑业历史分期标尺。以“印花白瓷”、“泥浆粘钉间隔支烧技术”、“瓷器祭器”、“藩王用瓷”为代表的考古新发现,让人耳目一新,向世人呈现出一个全新的霍州窑。此外,明代窑业遗存的开创性工作对于北方明代陶瓷编年的建立和南北方瓷业格局研究具有基础性意义。霍州窑也印证了中国北方细白瓷生产中心的转移,填补了细白瓷生产的缺环,是北方地区细白瓷最后的高峰,也是最后的绝唱。

霍州窑的发展历程生动阐释了中华民族多元一体的伟大进程,金代的山西社会稳定、经济繁荣、文化发达,彼时的霍州窑产品活泼灵动;元代疆域广阔,手工业异常活跃,经济文化交流频繁,霍州窑是当时唯一生产细白瓷的窑场;明代的山西地区更是分藩建邦、拱卫中央的重镇前沿,霍州窑瓷器丰富度也大幅提升。霍州窑的制瓷成就,不仅印证了山西地区是北方地区经济中心、手工业生产核心区域,也为瓷业交流、瓷业格局、地方社会、人地关系等研究打开了一扇窗,更是中华民族多元一体伟大进程中文化认同的鲜活物质体现和生动诠释。